|

2026,01,01, Thursday

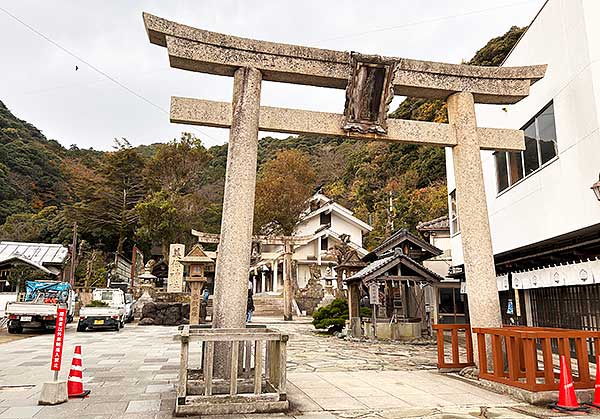

あけましておめでとうございます 今年もよろしくお願いします。  元日の夜明け前に初詣に行きました。 大阪平野を見下ろす河内国一宮 枚岡神社です。 初詣客の多くが2駅隣にある石切神社に行ってしまっているのか、こちらの神社は毎年初詣でも比較的空いています。 しかし社格はこちらの方が上だったりします。なにしろ創建が神武天皇即位より前という古社です。奈良の春日大社に祭神を分祀したと伝えられていることからも、その古さがわかります。 祭神は天児屋根命(あめのこやねのみこと)と比売御神(ひめみかみ)の夫婦神。天孫降臨の際に瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)に付き従ってきた神々です。 後、中臣氏・藤原氏の祖神とされ尊崇されたそうです。  上画像は拝殿に続く登り階段。この日は登り一方通行で、下りは別ルートを使うように運用されていました。 神社は大阪平野を見下ろす生駒山の中腹にあり、参道からは近鉄電車枚岡駅をはさんで大阪市内の夜景を望むこともできました。(トップ画像)  みなさま、良いお年を。 |

|

2025,12,09, Tuesday

この記事は前二つのエントリと同じ12月6〜8日の島根行きの記事ですが、時系列から少し外れています。 前二つの記事が内容的に『ざつ旅-That's Journey-』のロケ地探訪の記事だったのでまとめたかったのです。 実際には記事前半の「松江フォーゲルパーク」は12月7日(日)に、後半の「ながしびなの館」は12月8日(月)に訪れています。 宍道湖の西南方向にある湖静荘での「雲魂参拾肆」が散会した後、その日の宿のホテル一畑に向かうために宍道湖北岸を走り、立ち寄ったのが「松江フォーゲルパーク」です。 名前からはわかりにくいですが、日本各地にある花鳥園と思えばいいかと。丘陵地の斜面に沿うようにいくつかの広大な温室があって、順路に沿って巡りながら鳥と花を見て楽しめます。 入場して「順路」という矢印に従うと最初に辿り着くのが宍道湖を一望できる展望台で、そこからの眺めをページトップ画像にしました。  ここでは、コンパクトデジタルカメラ(「PowerShot SX620 HS」という古いモデルです)を使って鳥写真に挑戦しました。 ここでは、コンパクトデジタルカメラ(「PowerShot SX620 HS」という古いモデルです)を使って鳥写真に挑戦しました。マンガ『秋山さんのとりライフ』を読んでしまい、ちょっとやりたくなったのです。バードウォッチングは高校生の時に生物部の部活として淀川で体験会に参加して以来「めちゃくちゃ楽しいけどやってはいけない趣味(出費に上限がないから)」筆頭になっている趣味なのでこれ以上のめり込まないようにはしますが、持ってる機材でできる範囲はやっていいかな、と。  右画像はその中から良さげなものを選びました。動きのある鳥は連写モードにして1秒くらい撮り続けないとダメで、それでもなかなか鳥にピントが合ってくれなくて苦労しました。やはりファインダーのある一眼レフでないと無理なんでしょうかね。 右画像はその中から良さげなものを選びました。動きのある鳥は連写モードにして1秒くらい撮り続けないとダメで、それでもなかなか鳥にピントが合ってくれなくて苦労しました。やはりファインダーのある一眼レフでないと無理なんでしょうかね。あとここは花鳥園にしてはケージやガラス越しに見るところが多くて、ガラスの映り込みとかも厳しいです。  昼食は園内にある蕎麦屋「不昧庵」で釜揚げ蕎麦。釜揚げそばは出雲そば独特の食べ方で、そばに温かい蕎麦湯がかかった状態で出てきます。この器に、つゆをかけていただきます。 昼食は園内にある蕎麦屋「不昧庵」で釜揚げ蕎麦。釜揚げそばは出雲そば独特の食べ方で、そばに温かい蕎麦湯がかかった状態で出てきます。この器に、つゆをかけていただきます。この日は日差しがあるから暖かくなるかと思って上着なしで入場したんですが、案外風があって少し肌寒かったので温かいものが欲しくなったのでした。  驚いたことにここのバードショーは、ケージもない完全な野外でやってます。この日は湖畔ということもあって風が強く、飼育員さんの腕に止まるはずが地面に降りてしまったり広場の片隅にある東屋に飛んでいってしまったりしていました。 驚いたことにここのバードショーは、ケージもない完全な野外でやってます。この日は湖畔ということもあって風が強く、飼育員さんの腕に止まるはずが地面に降りてしまったり広場の片隅にある東屋に飛んでいってしまったりしていました。飛んでいるところを高速連写モードで狙ったけれど、何十枚も撮ってまともに羽を広げているのを捉えられたのは数枚。ここでもやっぱりファインダーがないと難しいことを実感しました。 屋内でやっているフクロウ類のバードショーが時間の関係で見られなかったのは残念でした。 松江フォーゲルパーク、昨年行った「宍道湖グリーンパーク」と並んで、鳥好きの方にはおすすめです。前者は暖かい季節、後者は越冬に来る鳥が多い秋〜冬にかけてがいいでしょう。 続き▽

| https://blog.tsuduki.com/index.php?e=616 |

| 研究(聖地巡礼&電子書籍) | 08:13 PM | comments (0) | trackback (x) | |

|

2025,12,08, Monday

出雲大社にお参りした日の夜は湯の川温泉湖静荘で開催されたSFファンの集う宴会イベント「雲魂参肆」に参加して、もう一泊島根に泊まろうと予約してあったのが、冬ねぇとちかちゃんが泊まったホテル一畑です。※湖静荘からホテル一畑までの移動で立ち寄った場所は『ざつ旅』に関係ないので後日ご紹介します。  このホテル一畑、松江市役所や島根県庁の近くにあり、松江ではかなり高級な部類に入るホテルです。冬ねぇが居る時は豪勢な旅行になりがちですね。 このホテル一畑、松江市役所や島根県庁の近くにあり、松江ではかなり高級な部類に入るホテルです。冬ねぇが居る時は豪勢な旅行になりがちですね。 ホテルの部屋はほぼ作中そのまんまでした。ただし、内装が左右逆でしたが。 私が泊まったのは609号室で、作中に登場した部屋は402号室だったので、おそらく偶数号室と奇数号室ではベッドやモニターの配置が逆向きになっているのでしょう。作中と同じ配置の部屋に泊まりたい人は偶数号室を希望してみるといいかもしれません。※受け付けてもらえるかどうかわかりませんが。 冬ねぇがネームを切った窓辺のテーブルと椅子もそのまんまでした。 一夜明けて向かったのはもちろん「島根県の東の端っこ」です。 私は自家用車で移動なのでバスに乗ることはありません。でも「このまま乗っていたらとんでもないところに連れて行かれる」と言われたあのバス、どこ行きのか興味があったのでバス停に見に行ったのですが……。 島根県庁前バス停に行かなきゃいけないところ、間違えて松江市役所前のバス停の行き先案内板を撮影して満足してしまいました。無念。※実際、ネット上で調べても県庁前バス停は乗り入れ路線が多くてよくわからないのですが。 松江市街から結構な距離を走って、美保神社に着きました。  続き▽

| https://blog.tsuduki.com/index.php?e=615 |

| 研究(聖地巡礼&電子書籍) | 08:41 PM | comments (0) | trackback (x) | |

|

2025,12,06, Saturday

日本各地にロケ地が点在する『ざつ旅 -That's Journey-』ですが、今回は出雲に行ってまいりました。TVアニメ版では11話12話にあたります。 ストーリー的には、漫画の先輩であり師匠でもある糀谷冬音の要望で出雲に旅に出ることになった主人公の鈴ヶ森ちか、なぜ突然の出雲行きなのか? 夜行列車サンライズ出雲に乗車中に天空橋りりから受け取ったメッセージにはどんな意味があるのか? わからないまま出雲大社に向かうのだが……  というところ。最初に訪れたのは、そのサンライズ出雲が到着したJR出雲市駅です。 というところ。最初に訪れたのは、そのサンライズ出雲が到着したJR出雲市駅です。作中の二人はここから徒歩でJR旧大社駅跡を通って出雲大社まで歩くのですが、距離にして10km近くあるので、私はクルマで移動しました。  そんなわけで旧大社駅跡です。作中では外装の復元工事中だったようで駅舎全体が覆われていましたが、私が行った時には外装工事は終わっていて、かわりに内装工事中のために内部に入ることはできませんでした。  駅のホームはフェンスもなく公開されていて、D51が展示されています。運転席に乗り込むこともできます。 駅のホームはフェンスもなく公開されていて、D51が展示されています。運転席に乗り込むこともできます。ホーム側からは下画像の通りフェンス越しに駅舎や改札口の様子を覗き込むことができました。  冬ねぇが発見した通り、旧大社駅ホームから出雲大社の大鳥居がかろうじて見ることができます。画像赤い矢印の先です。 大鳥居自体の写真はページトップに使いました。この日は、鳥居のたもとにかかっている橋が工事中で、鳥居をくぐることはできませんでした。  実はこの日の出雲大社、「神在月」で出雲に集まっていた日本全国の神様たちが帰路につく日のお祭りが行われていて、普段の週末よりも参拝客が多かったようです。そのため、大社近くの駐車場はすでに満車という情報が入っていて、クルマはこの旧大社駅すぐ横の特設駐車場に置いて歩いて行くことになりました。片道1km弱。 続き▽

| https://blog.tsuduki.com/index.php?e=614 |

| 研究(聖地巡礼&電子書籍) | 08:37 PM | comments (0) | trackback (x) | |

|

2025,11,22, Saturday

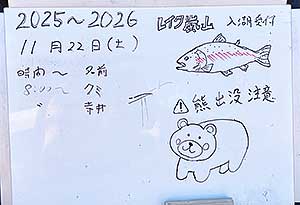

「シマノスクエア釣り入門体験会フライフィッシング編」というイベントが嵐山で行われることをfacebookに表示された広告で知り、参加してきました。最初に謝っておきます。講習が始まった後は、キャスティング練習が楽しすぎて画像がありません。本当は動画も撮ろうとアクションカメラも持って行ってたのですが、すっかり忘れて竿を振っていました。申し訳ない。 フライフィッシング、高校時代(40年前)に生物部の合宿旅行で同級生がやってるのを隣で見て以来何度か見たことはあるのですが、「格好いいけど、むつかしそうだな〜」以上の感想がなく、一度やってみたかった……でもいきなり道具を買い揃えるのはちょっと……という感じだったので、「手ぶらで参加できる」講習会は実に都合が良かったのです。 主催はシマノスクエアで、場所は『嵐山フィッシングエリア』。クルマのイベントでもよく名を聞く嵐山高雄パークウェイの途中にある、自然の池の一部を仕切った形式のマス釣り場です。 当日は「紅葉の名所だから混むかも」(トップ画像の通り)という事前情報があったので受付開始の2時間前に現着。コンビニで買ってきたパンを食べながら受付待ちをしました。   時節柄、山の中は熊出没注意が呼び掛けられていました。イラストが可愛すぎて怖さがないですが。ちなみに私は念の為熊よけの鈴をバッグに付けていました。 時節柄、山の中は熊出没注意が呼び掛けられていました。イラストが可愛すぎて怖さがないですが。ちなみに私は念の為熊よけの鈴をバッグに付けていました。講師としてシマノから3名の方が来ておられ、二人一組で講師一人が付く。という形式で行いますと説明を受けてから、ライフジャケットを装着して釣り場へ。 釣り場は自然の池に浮き桟橋を渡して水中はネットで仕切る形式です。その釣り桟橋の上で、最初10分ほど座学。基本的なキャスティングの方法を実演と資料のプリントを見ながら説明を受け、その後フライ(毛鉤)の代わりにピンク色の綿のようなものをつけてキャスティング練習がはじまりました。 続き▽ |

|

2025,10,26, Sunday

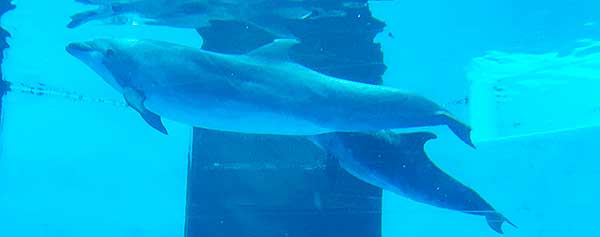

毎年参加している日本全国規模の日本SF大会とは別に、SFファンの世界には「地方コンベンション」と呼ばれるものがたくさんあって、私は愛知県の『DAINA??CON』と島根の『雲魂』によく参加しています。どちらも、ほぼ固定した参加者が年に一度集まるイベントになっています。 今回は愛知県日進市で開催される『DAINA??CON』に参加するために名古屋に行き、会場に行く前に立ち寄った名古屋港水族館をご紹介します。 名古屋港水族館には初めてではなく、以前は2019年潜水艦救難艦ちよだ一般公開に行ってきたの時にも入っています。 同じ名古屋港内には先先代の南極観測船「ふじ」なども展示されています。  これらの水槽は屋上の大プールに繋がっていて、いわゆるイルカショーも行われています。私はイルカショーには否定的なのでこちらは見ずにもう一つの呼び物であるクジラ類の遠い祖先の復元骨格標本を見に行きました。  クジラはもともと陸上に暮らしていたパキケトゥスというオオカミに似た動物が徐々に水中生活に順応していったと考えられていて、そのパキケトゥスから現在のクジラ類に至る様々な化石が発見されています。その復元骨格標本が、常設でこんなにたくさん見られるのは、たぶんここだけ。  そのパキケトゥスからさらに少し水中向けの適応が強まったのがこちらのアンブロケトゥス。まだ立派な後肢があり、陸上でも生活できたと考えられています。  その後、後肢がなくなって完全に水中生活するようになったバシロサウルス。発見時は爬虫類(魚竜)の仲間だと推定されたために「サウルス」の名がついていますが、哺乳類です。 水中生活をするにはこの形態がいちばん都合が良いようで、クジラ・イルカの仲間の海棲哺乳類だけではなく、サメの仲間も、絶滅した海棲爬虫類(魚竜やモササウルス類)も似たような形態に進化しています。この現象を収斂進化と言います。人類が作った潜水艦も同じような格好をしていることからも、水中ではこの形が理想的なのでしょう。  同じバシロサウルス類で少し小型のジゴリーザ。この化石を見ると、この段階で後ろ脚がなくなっていることがわかります。  南館に移ると、魚類やペンギンやウミガメの展示もあります。普通の水族館ですね。ここのペンギンは空調の効いた室内での展示で、いろんな種類がまとまって入れられています。  その南館に館内レストランがあって。そこでは一風変わったメニューとしてサメやワニの肉を使用した料理が提供されています。 その南館に館内レストランがあって。そこでは一風変わったメニューとしてサメやワニの肉を使用した料理が提供されています。サメは近縁種のエイ肉を何度か食べているので、今回はクロコダイルカレーを選択しました。 カレーの上にワニ肉のフライが載っています。 ワニ肉は「すごく噛み応えのある鶏肉」という感じの味わいでした。ヘビ肉も鶏肉に近い味だと聞いているので、爬虫類全般にそういう傾向なのかもしれません。 さて、名古屋港水族館に来たらもう一つ見ておきたいところがあります。 続き▽

| https://blog.tsuduki.com/index.php?e=612 |

| お仕事(小説/SF) | 04:49 PM | comments (0) | trackback (x) | |

|

2025,10,05, Sunday

10月最初の日曜日、前日から続く小雨がそぼ降る中朝から琵琶湖で外来魚駆除のイベントに参加してました。 春にも参加したのですが、この時はイベント全体でほとんど釣れず、私自身も国内外来魚(日本に昔からいる淡水魚ではあるけど、琵琶湖にはいなかった魚)のヌマチチブが2匹、という結果でした。 そんなわけで、どうにか都合のつくこの日にリベンジと思って参加してきたわけです。 なお今回釣った魚を撮影しただけで周囲の状況は撮らなかったので、現場の雰囲気は春のイベントの時のものを参照してください。 今回は朝7時頃から12時頃まで釣って、ブルーギル4匹とブラックバス1匹を釣りました。  最初に釣れたのは小さいブルーギルでした。今回から「お魚観察アクリル水槽」を買ったので、針を外す前にそこに入れて撮影しています。 最初に釣れたのは小さいブルーギルでした。今回から「お魚観察アクリル水槽」を買ったので、針を外す前にそこに入れて撮影しています。体長8cmほど。綺麗な、そして典型的な縞模様のブルーギルの幼魚でした。 アタリはほぼ感じ取ることができず、水草の塊に仕掛けが入っていきそうになったので根掛かりを避けるために引き上げたらかかっていました。 2番目に釣れたのはページトップにあるブラックバスの幼魚です。体長13cm。小さくてもさすがブラックバス。アタリもはっきりして横向きにひったくるように走ってくれました。稚魚じゃなく幼魚と言えるサイズのバスを釣ったのはこれが初めてです。  3番目に釣れたのは少しマシなサイズの体長12cmのブルーギル。こちらも綺麗な縞模様ですね。  次に釣れたのもほぼ同じサイズのブルーギル。体色が違うのは、生活環境の違いですかね。  お昼ご飯を食べた後、雨が強くなってきてそろそろ止めようかなと思いかけた時に釣れた最後の1匹も、同サイズのブルーギル。 雨が降ったりやんだりの中、アタリは多かった(ウキがもぞもぞ動くだけの控えめなアタリはたぶん在来魚ですが)し一度は針に掛けたのにバラした(ブルーギル1、バス1は魚体が見えるところまではきました)のも多かったので全体に活性は高かったかと。 イベント全体でも今日はバスがたくさん釣れてました。イベント主催者の発表でも、全体で5.6kgの駆除、匹数の8割がブラックバスだったそうです。 昨年まではほぼブルーギルしか釣れず、春はほとんど釣れなかったのに、今年の春以降に急にブラックバスが増えたのは、なんか奇妙な気がします。 |

|

2025,08,29, Friday

今年(2025年)のSF大会「かまこん」が東京都の蒲田で行われることになり、都内のホテルは高騰しているので、近いのにまだ安い京急川崎で宿を取りました。 で、京急川崎といえば、汐入に行きやすい。 ということで、SF大会前日の金曜日、2016年の記事以来9年ぶりに横須賀の軍港めぐりに乗ってきました。 スマホのバッテリーを節約したくてあまり使わないコンデジで撮影したのですが、変な撮影モードに入っていたらしくてやけにハイコントラストな上にピントが甘い。(こういうことがあるから最近コンデジはあまり使わなくなっている。そして使わないからよけいにたまに使ったときにミスをする)  その中で、海自の主力と言っていいミサイル護衛艦3世代が並んでいたのは唯一みどころ。できれば最新鋭のステルス艦「もがみ」がもっと見やすいところに泊めていてくれればよかったのですけど。 一番手前がミサイル護衛艦DDG 153 あさぎり型 ゆうぎり 1989年就役 2027年には退役か? と言われているそうです。 ゆうぎりに隠されている形になっているのがほぼ最新鋭の多機能護衛艦FFM 1 もがみ型 もがみ 2022年就役。見ての通りステルス艦。 桟橋の反対側にいるのがミサイル護衛艦DDG 107 むらさめ型 いかづち 2001年就役。  こちらの画像は上のミサイル護衛艦を反対側から撮影したものですが、逆光でよくわからなくなってしまいました。もがみがステルス艦だというのは、この画像からだとよくわかります。 トップ画像はおやしお型潜水艦2隻が並んで停泊しているところ。艦船巡りの案内人さんも言っていたけれど、潜水艦は外観からはほとんど艦名が特定できません。ただ、現役で舵(尾翼?)が十字形なのはおやしお型です。そうりゅう型以降はX形になっているので。 なお、おやしお型は呉に行けば「てつのくじら館」として公開されているので中まで入って見られますし、潜水艦桟橋に行けばたいていそうりゅう型も遠くから見られます。  この日は日米のイージス艦も港内で散見されました。手前がDDG179まや型イージス搭載ミサイル護衛艦「まや」で、奥に並んでいるのがDDG174こんごう型イージス搭載ミサイル護衛艦「きりしま」です。  手前にトップ画像と同じおやしお型潜水艦2隻が見えていて、奥で複数のクレーンに囲まれてメンテナンス中なのが米海軍のイージス艦です。横須賀の自衛隊基地と米軍基地は港の反対側に作られているのですが、なぜか自衛隊でも潜水艦桟橋だけが米軍側にあるので、こういう絵になります。 続き▽

| https://blog.tsuduki.com/index.php?e=610 |

| 研究(聖地巡礼&電子書籍) | 10:04 PM | comments (0) | trackback (x) | |