|

2025,11,22, Saturday

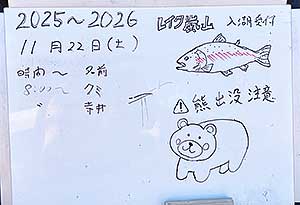

「シマノスクエア釣り入門体験会フライフィッシング編」というイベントが嵐山で行われることをfacebookに表示された広告で知り、参加してきました。最初に謝っておきます。講習が始まった後は、キャスティング練習が楽しすぎて画像がありません。本当は動画も撮ろうとアクションカメラも持って行ってたのですが、すっかり忘れて竿を振っていました。申し訳ない。 フライフィッシング、高校時代(40年前)に生物部の合宿旅行で同級生がやってるのを隣で見て以来何度か見たことはあるのですが、「格好いいけど、むつかしそうだな〜」以上の感想がなく、一度やってみたかった……でもいきなり道具を買い揃えるのはちょっと……という感じだったので、「手ぶらで参加できる」講習会は実に都合が良かったのです。 主催はシマノスクエアで、場所は『嵐山フィッシングエリア』。クルマのイベントでもよく名を聞く嵐山高雄パークウェイの途中にある、自然の池の一部を仕切った形式のマス釣り場です。 当日は「紅葉の名所だから混むかも」(トップ画像の通り)という事前情報があったので受付開始の2時間前に現着。コンビニで買ってきたパンを食べながら受付待ちをしました。   時節柄、山の中は熊出没注意が呼び掛けられていました。イラストが可愛すぎて怖さがないですが。ちなみに私は念の為熊よけの鈴をバッグに付けていました。 時節柄、山の中は熊出没注意が呼び掛けられていました。イラストが可愛すぎて怖さがないですが。ちなみに私は念の為熊よけの鈴をバッグに付けていました。講師としてシマノから3名の方が来ておられ、二人一組で講師一人が付く。という形式で行いますと説明を受けてから、ライフジャケットを装着して釣り場へ。 釣り場は自然の池に浮き桟橋を渡して水中はネットで仕切る形式です。その釣り桟橋の上で、最初10分ほど座学。基本的なキャスティングの方法を実演と資料のプリントを見ながら説明を受け、その後フライ(毛鉤)の代わりにピンク色の綿のようなものをつけてキャスティング練習がはじまりました。 続き▽ |

|

2025,10,05, Sunday

10月最初の日曜日、前日から続く小雨がそぼ降る中朝から琵琶湖で外来魚駆除のイベントに参加してました。 春にも参加したのですが、この時はイベント全体でほとんど釣れず、私自身も国内外来魚(日本に昔からいる淡水魚ではあるけど、琵琶湖にはいなかった魚)のヌマチチブが2匹、という結果でした。 そんなわけで、どうにか都合のつくこの日にリベンジと思って参加してきたわけです。 なお今回釣った魚を撮影しただけで周囲の状況は撮らなかったので、現場の雰囲気は春のイベントの時のものを参照してください。 今回は朝7時頃から12時頃まで釣って、ブルーギル4匹とブラックバス1匹を釣りました。  最初に釣れたのは小さいブルーギルでした。今回から「お魚観察アクリル水槽」を買ったので、針を外す前にそこに入れて撮影しています。 最初に釣れたのは小さいブルーギルでした。今回から「お魚観察アクリル水槽」を買ったので、針を外す前にそこに入れて撮影しています。体長8cmほど。綺麗な、そして典型的な縞模様のブルーギルの幼魚でした。 アタリはほぼ感じ取ることができず、水草の塊に仕掛けが入っていきそうになったので根掛かりを避けるために引き上げたらかかっていました。 2番目に釣れたのはページトップにあるブラックバスの幼魚です。体長13cm。小さくてもさすがブラックバス。アタリもはっきりして横向きにひったくるように走ってくれました。稚魚じゃなく幼魚と言えるサイズのバスを釣ったのはこれが初めてです。  3番目に釣れたのは少しマシなサイズの体長12cmのブルーギル。こちらも綺麗な縞模様ですね。  次に釣れたのもほぼ同じサイズのブルーギル。体色が違うのは、生活環境の違いですかね。  お昼ご飯を食べた後、雨が強くなってきてそろそろ止めようかなと思いかけた時に釣れた最後の1匹も、同サイズのブルーギル。 雨が降ったりやんだりの中、アタリは多かった(ウキがもぞもぞ動くだけの控えめなアタリはたぶん在来魚ですが)し一度は針に掛けたのにバラした(ブルーギル1、バス1は魚体が見えるところまではきました)のも多かったので全体に活性は高かったかと。 イベント全体でも今日はバスがたくさん釣れてました。イベント主催者の発表でも、全体で5.6kgの駆除、匹数の8割がブラックバスだったそうです。 昨年まではほぼブルーギルしか釣れず、春はほとんど釣れなかったのに、今年の春以降に急にブラックバスが増えたのは、なんか奇妙な気がします。 |

|

2025,04,20, Sunday

今年最初の琵琶湖での外来魚駆除イベントに参加してきました。 例年参加しているのは5月下旬に行われる琵琶湖博物館横での「琵琶湖外来魚駆除の日」ですが、今年はその日に行けそうにないので、先に参加したのです。  開催日の2日前くらいから急速に気温が上がって初夏を思わせる気候だったのですが、この日は曇りと強風でそこまで暑くはなく快適な気温でした。 開催日の2日前くらいから急速に気温が上がって初夏を思わせる気候だったのですが、この日は曇りと強風でそこまで暑くはなく快適な気温でした。しかし、強風と波には悩まされ、たいへん釣りにくい。 もう一つ釣りにくい状況は、例年行っている烏丸半島先端の釣り場は水草が水面まで出ていて、その水草のきわあたりを狙って仕掛けを落とせば高確率でブルーギルが釣れていたのですが、ここにはその水草がない。 正確には水面下2メートルくらいのところは水草があるようなのですが、見えていないので「キワ」がまったくわからない。ただ、根掛かりが頻発するので水草があるんだろうなとわかるだけ。 そんなわけで、できるだけ深いタナを釣りたいのにウキ下を長く取ると根掛かりする。という状況でした。 水面&足元の石積みの浅場ではホンモロコと思しき魚がたくさん泳いでいて、5メートルほど沖では体長30cmはあろうかというアカミミガメ(これも特定外来生物なので駆除したいのですが、捕まえる方法がありません)が呼吸のために水面から首を伸ばしていました。 私個人としては開会前の朝8時くらいから閉会ギリギリの15時まで、途中食事や休憩を挟んで合計6時間くらい釣って、ヌマチチブが2匹上がっただけ。 大会全体としても、獲れたブルーギルはほとんどが体長6cm前後の小さいもので、成魚サイズは15cmのものが1匹だけ。重量で合計しても1kgにいかなかったようです。私も釣ったヌマチチブが20匹くらいでしょうか。 まあ、ヌマチチブは国内原産ではあるけれど琵琶湖にはいないはずの「国内外来魚」ですので、これも駆除対象ということでよしとしておきます。  駐車場ではクラシックミニのオーナーがオフラインイベントをやっていたらしく、カントリーマンやトラックタイプの個体などを含めて10台くらい並んでいて、興味深く見させてもらいました。 |

|

2025,01,09, Thursday

あけましておめでとうございます。 正月一発目の記事ですが、年末か!という感じの掃除の記事になりました(笑) 実際、掃除は年が明けてからやってますので、この記事で「あけましておめでとうございます」で間違いありません。 一つ前のエントリで初めて導入した薪ストーブですが、一回使ってみての感想とメンテナンスについての記事を書いておきます。 まず、キャンプ当日は気温が10度くらい夜は5度前後まで下がりましたが、テント内はものすごく快適でした。薪ストーブに火がついている限りは。 焚き火をテント内でやるのは火災や一酸化炭素中毒のリスクを考えると難しいのですが、薪ストーブは火が露出していないのと排気を煙突でテント外に出すので躊躇なく火がつけられます。(もちろん一酸化炭素チェッカーは使っています) 調理もできるので、非常に便利です。今回、いつものカセットガスを使うコンロも持って行きましたが、結局使いませんでした。薪ストーブにスキレットと飯盒を載せられるので、他の加熱器具が必要ありません。 ただし根本的な弱点がありました。 薪ストーブ、薪を追加し続けないと燃焼が長続きしません。 今回持っていった&現地で購入した薪は広葉樹でもそれほど太くなく(薪ストーブ自体が小さいため長い薪は入れられない。短い薪は相対的に細くなるので)すぐ燃え尽きてしまうのです。暖かいのはせいぜい2時間。 寝てしまうと当然薪を追加できないので寝ると2時間くらいで寒くなる→寒いのでトイレに行きたくなって起きる→薪ストーブに火をつける→寝る→薪が燃え尽きて寒くなる→……のループでした。 つまり冬キャンプには薪ストーブだけでなく寝ている間の暖房手段が必要でした。ポータブル電源を使った電熱毛布とか、湯たんぽとか、今いろいろ考えています。  あとこれは使用感ではなくて設置の時に気付いたことですが、Futerfox FoxBase Evoはソロ用としてはかなり大型のテントで、しかも煙突穴がその一番高い前幕の先端近くにあるため、薪ストーブに付属の煙突では長さが足りませんでした。  跳ね上げた前幕のすぐ上にスパークアレスター(煙に混じって火の粉が飛び散るのを防止するための煙突先端につける部品)があり、このまま使い続けるのは躊躇する間隔(火の粉でテントに穴が開く危険)です。同時に、画像の赤丸のように煙突用のガイロープがテントに干渉してしまっている(擦れにより防水性などに影響がある可能性)ため、帰宅後追加の煙突パイプを買いました。その「追加の煙突パイプ」に、煙突掃除用のブラシが付属していたのです。 跳ね上げた前幕のすぐ上にスパークアレスター(煙に混じって火の粉が飛び散るのを防止するための煙突先端につける部品)があり、このまま使い続けるのは躊躇する間隔(火の粉でテントに穴が開く危険)です。同時に、画像の赤丸のように煙突用のガイロープがテントに干渉してしまっている(擦れにより防水性などに影響がある可能性)ため、帰宅後追加の煙突パイプを買いました。その「追加の煙突パイプ」に、煙突掃除用のブラシが付属していたのです。 続き▽ |

|

2024,12,16, Monday

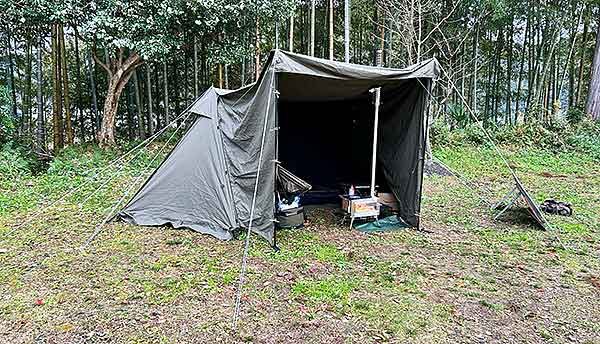

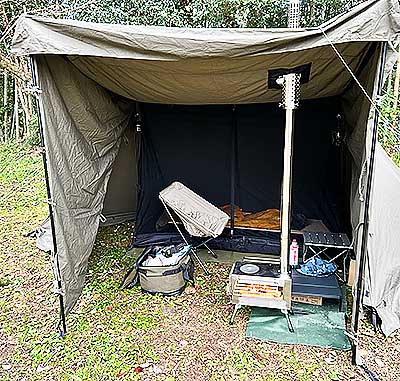

カイロスロケット2号機の打ち上げがあるというので、12月13日〜15日の2泊で和歌山県那智勝浦町にキャンプに行きました。 ロケット打ち上げ見学とキャンプを組み合わせているのは、ロケットは上がるかどうかわからないので、上がらなかった時は「キャンプ楽しかった」で済ませられる体制を取っているからです。結果的に今回もそれが功を奏してしまいました。 もう一つ今回のキャンプには目的があって、冬の薪ストーブを使ったキャンプを体験してみようというものでした。このために夏から「薪ストーブ」「締め切ったテントの中で調理も食事もできる大型テント」を買い込んでいたのでした。 キャンプ場は前回のカイロスロケット1号機の時と同じ、TEMPLE CAMP 大泰寺です。なにしろソロ用としてはかなり大きなテントを張るので、区画サイトの広さがわかっていることが決め手でした。あと、ここのサイトは竹林に囲まれているので、前幕部分が見るからに風に弱そうなパップテントを張るのにいいかとも思いました。   テントはFUTURE FOXのFOX BASE EVOを選びました。たぶん今売られている1〜2人用の中では一番大きいパップテントかと。煙突のための穴も最初から開いているし、前幕を組み合わせればテント内はかなり広く天井も高くなり長時間のお籠もりキャンプでも快適に過ごせそうだというのが選定理由です。ドームテント(Coleman ツーリングドームST)とティピーテント(WAQ ALPHA TC)は持っているので、増やすならパップテントというのもありました。前幕と、念の為インナーテントも(冬にしか使わないならいらないかもと思いつつ)用意しました。 テントはFUTURE FOXのFOX BASE EVOを選びました。たぶん今売られている1〜2人用の中では一番大きいパップテントかと。煙突のための穴も最初から開いているし、前幕を組み合わせればテント内はかなり広く天井も高くなり長時間のお籠もりキャンプでも快適に過ごせそうだというのが選定理由です。ドームテント(Coleman ツーリングドームST)とティピーテント(WAQ ALPHA TC)は持っているので、増やすならパップテントというのもありました。前幕と、念の為インナーテントも(冬にしか使わないならいらないかもと思いつつ)用意しました。設営は思ったより簡単でした。そしてテント内は期待通りの広さでした。(画像は室内がわかりやすいように前幕を付ける前に撮影しました) 結局これに水を入れたポリタンク(5l)と食材を入れたクーラーボックスを室内に持ち込んで2泊問題なく過ごせました。(薪は適宜補充しました) 椅子は「風で倒れるから」と使わなくなっていたコンパクトなものを使いました。室内なので風は関係ないし、コンパクトな方がよかろうということで。 薪ストーブは買った状態のまま持ち込んだのですが、煙突が短くてギリギリでテントの外に出せる長さでした。(薪ストーブに関しては帰宅後のお手入れも含めて後日別のエントリで書く予定です) 画像にガスボンベが写っていますが、結局カセットコンロは使わず、調理は全て薪ストーブで済んでしまいました。  こちらが前幕までつけた状態です。ダルダルですがパップテントはじめてなのでご容赦ください。実際にはこの後(2日目に)少し前幕ポールの位置を見直して多少マシにはなりました。   キャンプ場の住所は那智勝浦町ですが、すぐ近くにある太地町の道の駅たいじで昼食を取ってからチェックインします。ここはレストランもあってクジラやイルカを使ったメニューも食べられます。この近辺だけのメニューとして「生マグロ」という記載があるものは、「一度も冷凍されていないマグロを使っている」という意味だそうです。ということで生マグロ漬け丼をいただきました。 キャンプ場の住所は那智勝浦町ですが、すぐ近くにある太地町の道の駅たいじで昼食を取ってからチェックインします。ここはレストランもあってクジラやイルカを使ったメニューも食べられます。この近辺だけのメニューとして「生マグロ」という記載があるものは、「一度も冷凍されていないマグロを使っている」という意味だそうです。ということで生マグロ漬け丼をいただきました。 夕食はクジラのシチューと行く前から決めていました。なので野菜は自宅で切って冷凍したものを持ち込みました。 クジラ赤身のシチューです。本当は前回と同じサエズリ(舌肉)が欲しかったのですが、売り切れていて赤身肉(赤身と書いてあったけどサシの多いもの)を買いました。よく煮込むとサシの脂の部分がスープに溶けてしまうので、肉はホロホロになる。そして脂身を吸ったスープも野菜も旨くなる。素晴らしい。 この時点で薪ストーブには感動しましたね。飯炊きもシチューも全部薪ストーブのみで済んでしまい、テントの中ではセーターもフリースもなし。ヒートテックの上に綿のワークシャツ一枚着てるだけで、シチュー食べてたら大汗かいたほどです。 この日の夜は雨で、パップテントの欠点が一つ判明。前幕部分の天井の上に水が溜まります。10分ごとくらいに天井を叩いて水を落とさないといけませんでした。幸い寝る前に雨が止んでくれたのですが、あのまま降り続いていたら雨水の重さで倒壊するのを恐れて寝られなかったかもしれません。 続き▽ |

|

2024,08,05, Monday

猛暑の日々を避けるため、兵庫県中部の峰山高原にある星降る高原キャンプ場に、お盆前の8月2〜4日の2泊3日で行ってきました。 実は春先に一度予約していたのですが、「スキー場として使っている時にサイトの地面が予想以上に荒れてしまっていて、重機を入れて整備する」と言われてキャンセルになったことがあったキャンプ場にリベンジです。 大阪からだと2時間かかるかかからないか。途中、播但道を降りたところのマックスバリュ神河店で氷と水と食料を買い込んで、ここからはバイク乗りが好みそうな九十九折りの山坂道を30分近く登って、ホテルリラクシアの受付カウンターに到着します。 とりあえずホテルのカウンターでチェックインして行き道やフリーサイトエリアの説明を受けます。お風呂もここにあります。売店で薪と炭は売っていました。 キャンプ場を周回する一方通行の道路は荒れてはいるものの舗装されています。駐車場は未舗装の砂利敷きです。 フリーサイトエリアは冬には初心者用ゲレンデの一番下あたりになるのかな? と思える緩斜面で、全面綺麗な芝サイトでした。 数本の排水用と思しき溝(跨いで通れる程度の細い溝)が走っていますが、メイン通路となる道には橋もかかっています。 平日ですし、クルマを止めた時はまだ誰もいない状態。受付で渡された地図を参考に斜面の上の方でなるたけ平坦な場所を選んで大汗かきながら設営しました。この日のテントはトップ画像の通り、WAQのAlpha TC。タープはタトンカ ターブ2TC。どちらもTCで、今回雨にも降られましたが、Alphaは撥水処理されていて布に染み込むことすらほとんどありません。暑いのでスカート巻き上げていたところに水溜りができていたくらいです。タトンカのタープはTCとしてすごく薄くて風通しがよく、水は染み込みますが染み込むことで繊維が詰まって漏れてくることはありません。そしてすごい速乾性も併せ持ちます。 画像ではテントの前後とも開けっぱなしですが、夜は前面は閉め、背面は薄く隙間を開ける程度まで閉めておきました。  今回初投入のソーラーパネル。災害対応アイテム(災害時にポータブル電源を運用するには必須なので)としては必須ではないかと、先日のamazonプライムデーに購入。今回2泊ということで1泊目の夜に使った電気を補充できたので非常に助かりました。 この日は天気が良すぎで日差しが強く、都市部と違って風は涼しいものの、ひなたでの作業は長時間は避けたいところ。 そんなわけでテントとタープを急いで立てたあとは、休み休み、合計2時間ほどを使ってやっと設営終了。 そして、キャリーカートの上に乗せてテーブルにする天板を忘れてきたことに気づきました。 テーブルが足りないので食材が入ったクーラーはクルマに積みっぱなし。包丁を使う作業はクルマでやることにして、タープ下は煮炊きだけとしました。   1日目の夕食は砂ずりのアヒージョ。 1日目の夕食は砂ずりのアヒージョ。キャリーカートのテーブルがないので、カセットコンロを置くための小さいアルミテーブル一つで全てを賄わなければいけません。 ただ、今回は暑いだろうからと焚き火台もなし。ということは薪もなし。調理用のミニグリルに合わせて着火剤入りの集成炭を持ってきただけ。つまり、いつもは薪を置いているシートの上に調理器具も調味料入れも全部置けたので、ことなきを得ました。 アルミテーブルには折りたたみカセットコンロを設置して2型飯盒でご飯も炊いています。調理後、カセットコンロを片付けて小さいアルミテーブル一つで食事をしました。  1日目の昼間は天気も良く暑いくらいでしたが、風が気持ちよくてテントの中でも快適に過ごせました。夜にはかなり冷え込んでいて、夏用シュラフの厚い方を持ってきてちょうどよかったくらいです。 1日目の昼間は天気も良く暑いくらいでしたが、風が気持ちよくてテントの中でも快適に過ごせました。夜にはかなり冷え込んでいて、夏用シュラフの厚い方を持ってきてちょうどよかったくらいです。夕食が終わったら、炭火が燃え尽きるまでバーボンをちびちびやる時間です。 昼間にテントの周囲を歩いていた時、足元を小さなカエル(オタマジャクシからカエルになった直後らしい)が跳ねているのには気がついていたのですが、なにしろ小さいし跳ね続けているしで何のカエルかわかりませんでした。星を見た後、足元を大きめの何かが跳ねていたので照らしてみるとトノサマガエルがいて「ああ、こいつの子供たちか」と納得。「星降る高原」の名に恥じない星空も見ることができました。 続き▽ |

|

2024,05,29, Wednesday

他の水族館の例に漏れず、海遊館も生態系の維持のためにいろんな仕事をしているわけですが、その一環として大阪湾のスナメリ(小型の鯨類)の生息調査を行うにあたり、一般参加を募集しているというのを公式サイトで見つけまして、参加してきました。 当日は朝に集合、1時間ほど海遊館内で大阪湾とスナメリについてのレクチャーを受け、乗船。関西空港の周囲をメインにスナメリを探し、14時ごろに海遊館で解散。というスケジュールです。 気温は陸上ならすでに半袖でも十分な時期ですが、海の上は気温が低いし風が吹くこともあるので長袖・上着も持参するように連絡がありました。私は雨具と兼用のレインスーツを上だけバッグの中に突っ込んで行きました。 他に用意したのは双眼鏡と偏光サングラス。念の為、集合時間の直前に酔い止めの薬も飲んでおきました。※船が小さいと大阪湾内でもそれなりに揺れることがあるし、大型のフェリーを除けば10年以上乗っていないので、本当に念の為。 レクチャーは大阪湾で行われている生物多様性再生の取り組みの話と、今回の目的であるスナメリを探す時のポイントなど。その後、海遊館のすぐ裏手にある桟橋から船に乗り込みます。  小さい釣船みたいなのが来たらまずいと思って酔い止めの薬まで飲んでいたのですが、用意されていたのは50人は乗れそうな双胴船。考えてみれば一般参加が15人と学生15人、海遊館からのスタッフも数名乗り込むのだから、そんな小さな船が来るわけがなかったのでした。キャビンの上(画像の操縦室のすぐ後ろ)がデッキになっていて、一般参加と学生とが30分交代でそこからスナメリを探します。 出航してすぐ、走る船を避けて逃げる魚がたくさんいることに気が付きます。水面スレスレ、時にはジャンプもする。黒い背中に腹側は白っぽい。魚体の形から、堤防釣りで見慣れたボラだとわかりました。 ボラ、沿岸部に集まる魚だと思っていましたが、大阪湾中にウヨウヨいるんですね。驚きました。 スナメリの目撃は関西空港の周辺で多いということで、30分交代の2回目の捜索に期待しましたが、やはり見えず。通常は目視で広い範囲を探り、怪しいものが見えたら双眼鏡を使うという方法を取っていたのですが、見つかるのは流木やゴミばかり。スナメリは背鰭がなく水上では黒っぽい色なので海面の波と見分けがつきにくいと教わってはいましたが、想像以上に難しかったです。 そうこうしているうちにトビウオがいる海域に入ったようで、何匹か空中を飛ぶ姿を見ることができました。 続き▽ |

|

2024,05,26, Sunday

今年も「琵琶湖外来魚駆除の日」に参加して、ブルーギル釣りを楽しんできました。 トップ画像は私が釣っていた場所からのパノラマ撮影です。場所は、ちょうど琵琶湖博物館のすぐ外側。琵琶湖に突き出した烏丸半島の先端あたりです。石積みの小さな防波堤が作られている周辺がよく釣れます。 防波堤の石積みから3〜4メートルのところに、水草(下画像の赤丸部分)が群生しているところに、ブルーギルは潜んでいます。ですからこの水草の際に仕掛けを落としたいのですが、この日は風が強くて波もあり非常に釣りにくかったです。水草に仕掛けが引っかかってしまうのです。  仕掛けは延べ竿に針、小さな錘、ウキだけのシンプルなノベウキ仕掛け。餌は大会が用意してくれるのはミミズですが、私は海釣り用の万能エサである青イソメを使っています。 青イソメを使う理由は、私が大阪在住で釣り餌を持って行くなら大阪で売られているものを持って行ってしまうから。ミミズといえど、大阪のものと滋賀県のものでは遺伝子的に違いがあるかも知れず、遺伝子汚染をしてしまう可能性があるからです。(観光客向けのホタル鑑賞会などで遠隔地から持ってこられたホタルによる遺伝子汚染が問題になっています)イソメなら淡水環境に放っても死んでしまうのでその懸念はありません。 風向きによって仕掛けが遠くへ飛ばせるようになった時は、ウキを調整してタナを下げることで大物を狙うことができます。大物といってもブルーギルなので15センチメートルくらいですが。 そのくらいのサイズでも、ブルーギルは引きが強くて延べ竿がかなりしなります。海釣りでいうアジ釣りに似た感じで楽しいですよ。   こちらが受付。琵琶湖博物館駐車場にあるトイレの近くに設営されます。ここで参加費を支払って、参加記念品の缶バッジをもらいます。 こちらが受付。琵琶湖博物館駐車場にあるトイレの近くに設営されます。ここで参加費を支払って、参加記念品の缶バッジをもらいます。もっとも、私は今年も受付開始前から釣り始めていたので、参加費を支払ったのは釣りを終えた後でしたが。そのおかげで、今年も受付横の展示水槽に1匹ブルーギルを提供することができました。 私はブルーギル釣りのみの参加ですが、イベントとしては地引網体験やブラックバス解剖体験など、いろいろ楽しめます。 続き▽ |